Zwischen Mühlbach und Kinzig gelegen

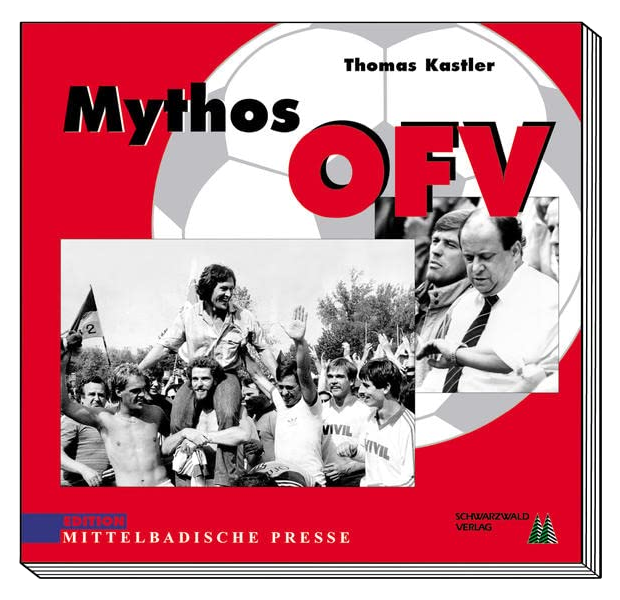

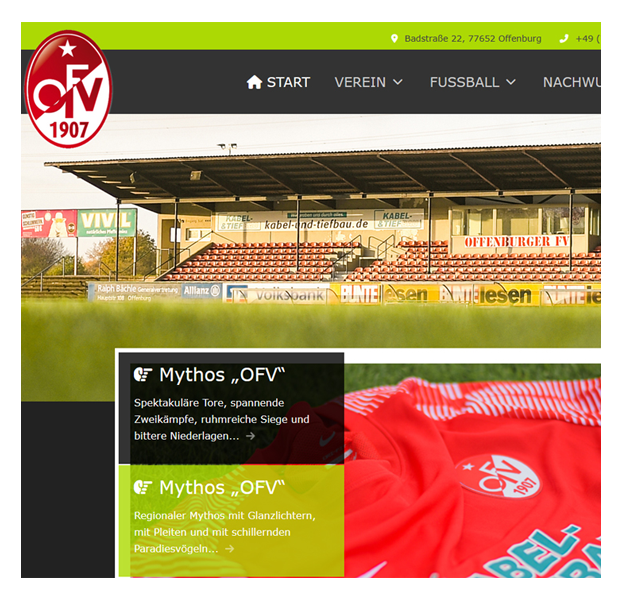

Entdecken Sie das Informationsportal des Offenburger FV 1907 e.V. – Ein Mythos in Rot & Weiß – Eine Verbindung von traditionellem Erbe und zeitgemäßem Fußball...

-

Das Jubiläumsjahr 1957 markiert einen bedeutenden Meilenstein in der Geschichte des Offenburger FV. An diesem Standort entstand eine moderne Sportanlage mit vier Spielfeldern, Umkleide-, Dusch- und Geschäftsräumen sowie einem Rundpavillon als Gaststätte inklusive separater Wohnung für den Schank- bzw. Gastwirt.

Die immer größer werdenden Aufgaben des Vereins veranlassen den Offenburger FV zu diesem Schritt. Das Haupthindernis für alle derartigen Planungen war die Straße vom Stegermattbuckel (Stegermattstraße) über das im Jahre 1922 erbaute Schwimmbad zur Badstraße. Das ganze Gelände, einschließlich Schwimmbad, Männerbadgesellschaft, Haus der Jugend (ehemals Jugendherberge), befand sich umschlossen von der Grabenallee, im Süden vom Bahndamm und im Westen vom Mühlbach mit der kümmerlichen Brücke bei der Dampfwäscherei Alois Ilg. Das einzige Trainings- und Wettspielfeld war unbestreitbar und sehr schlecht, weil es auf einer dicken Lehmschicht lag. Die Herrichtung zu einem guten Spielfeld konnte nur erfolgen, wenn mindestens 50 Zentimeter tief ausgehoben und mit neuem Kies aufgefüllt wird. Ein neuer Mutterboden mußte aufgetragen und angesät werden. Die Kosten einer solchen Maßnahme sind enorm und Oberbürgermeister Karl Heitz bezifferte die Kosten auf ungefähr 50.000 Mark.

Am sonnigen Apriltag des 10. Aprils des Jahres 1957 wurde das Richtfest für die Errichtung der neuen städtischen Sportanlage auf dem Gelände der ehemaligen Schützenwiesen im Gewann „Untere Bannbösch“ gefeiert. Auf diesem landschaftlich reizvollen Areal von insgesamt 62.000 Quadratmetern, gelegen zwischen der Stegermattsiedlung und der Kinzig, entstand zu einem Kostenaufwand von 515.000 Mark ein Hauptspielfeld mit überdachter Tribüne für 500 Zuschauer sowie weiteren Stehplätzen. Zwei Abstellräume und Toiletten wurden unterhalb der Tribüne errichtet. Zusätzlich zu dem Hauptspielfeld wurden zwei Rasen-Übungsplätze mit jeweils einer Länge von 110 Metern und einer Breite von 65 Metern sowie ein Hartplatz angelegt.

In einem eingeschossigen Neubau entstanden mehrere Umkleide- und Massageräume, ein Schiedsrichterraum, zwei Geschäftszimmer, eine Werkstatt für den Platzwart, ein Heizraum und Abstellkeller. Im anschließenden Rundpavillon mit über 60 Sitzplätze genießen die Gäste einen hervorragenden Rundblick auf das ausgeprägte Hauptspielfeld. Für den Gastwirt entstand zusätzlich eine zweckmäßige Dreizimmerwohnung mit Küche und Bad.

Oberbürgermeister Karl Heitz übergab am Nachmittag des 16. Juni 1957 offiziell die neue Sportanlage an den Offenburger FV. In einer Geste der Dankbarkeit lobte Heiner Krum, sowohl Oberstudiendirektor als auch Präsident des Vereins, das Engagement der Stadtverwaltung bei der Schaffung dieses neuen sportlichen Zentrums. Die Einweihung des Hauptspielfelds erfolgte symbolisch mit einem Spiel gegen den Südoberligisten Karlsruher SC (Endstand: Unentschieden), welches gleichzeitig als sportliche Eröffnung diente.

Die Historie des Offenburger FV ist eng mit dem Stegermatt-Sportplatz verknüpft, auf dem seit dem 26. Oktober 1913 zahlreiche Erfolge durch die verschiedenen Abteilungen erzielt wurden. Viele Spieler hegen zahlreiche Erinnerungen an diese Anlage. Mit Bedauern verabschiedeten sich die langjährigen Vereinsmitglieder von ihrer hochgeschätzten und traditionsreichen „Stegermatt“. Für etliche Offenburger Fußballer war der Abschied schmerzlich, da sie dort sowohl Leid als auch Freude im Fußball erlebt hatten.

Mit eigenen Mitteln in Höhe von ungefähr 14.500 Mark konnte am 23. November 1957 am Hartplatz eine Flutlichtanlage in Betrieb genommen werden, welche die erste dieser Art bei einem Verein der 1. Amateurliga Südbaden war. Verschiedene Schwierigkeiten verzögerten immer wieder die Erstellung. 18 Lichtfluter leuchten das Spielfeldinnere und 12 kleinere Lichtfluter den Spielfeldrand aus. Sechs Masten tragen je eine Traverse mit drei Flutern, deren Lichtpunkthöhe etwa 13,5 Meter beträgt. Die Stromzufuhr erforderte ein Erdkabel von ca. 500 Meter Länge, beginnend im Keller vom Verwaltungsgebäude an der Nordseite des Stadions. Die neue Platzbeleuchtung ermöglichte, dass der spielerische Leistungsstand der Mannschaften auch im Winter gehalten werden konnte. Weiterhin investierte der Verein in einen Kellerraum rund 6.000 Mark.

Der Vorstand war sich bewusst, dass beim Bau des großzügigen Sportgeländes viele Aufgaben und Verantwortlichkeiten entstehen würden. Es gab neue Toiletten unterhalb des Tribünendachs sowie Zäune an den Trainingsplätzen als Ergebnis dieses Bewusstseins.Der Offenburger FV investierte bis zur Saison 1960/61 insgesamt ein Eigenkapital von 25.000 Mark, um sicherzustellen, dass alle Einrichtungen reibungslos betrieben werden können.Es erfolgte auch eine Umrüstung von Kohle auf Gas für die Heizungsanlagen in den Umkleideräumen und im Gasthaus.Im Jubiläumsjahr 1967 verordnete die Stadtverwaltung Offenburg die Renovierung aller Umkleidebereiche sowie eine Modernisierung der Duschbereiche.

Der langjährige Betrieb des Stadions ohne wesentliche Instandhaltungsmaßnahmen hat zu einem bedauerlichen Zustand geführt, sowohl bei der Stadionanlage als auch den Fußballplätzen. Gemäß einer Aktennotiz vom 26. Mai 1977 konnten trotz wiederholter Besichtigungen in den vergangenen Jahren keine signifikanten Verbesserungen festgestellt werden. Die Sanierungsarbeiten an den neuen Tribünen im Südostteil des Hauptspielfeldes wurden bereits im Juli 1978 eingeleitet, noch vor Beginn der Oberliga-Saison in Baden-Württemberg.

* Update: 24. November 23

-

In einem feierlichen Festakt im Jahr 1981 benannte die Stadtverwaltung Offenburg offiziell die frisch renovierte Sportstätte „Untere Bannbösch“ in das „Karl-Heitz-Stadion“ um. Viele bekannte Persönlichkeiten waren bei diesem besonderen Anlass zugegen. Ein Gedenkstein neben dem Haupteingangstor erinnert an den ehemaligen Oberbürgermeister Karl Heitz, der von 1949 bis 1975 amtierte. Karl Heitz spielte selbst aktiv Fußball für den Offenburger FV, leitete vier Jahre lang als Präsident und förderte den Bau der „Unteren Bannbösch“-Sportstätte im Jahr 1957.

Nach Ablauf von zwei Jahren Bauzeit konnte der Tribünen-Neubau vor Ende der Winterpause im Spieljahr 1989/90 abgeschlossen werden und in einer offiziellen Einweihungsfeier seiner Bestimmung übergeben werden. Präsident Norbert Kramer bezeichnete die Fertigstellung des Neubaus als einen „historischen Tag“ für den Offenburger FV und drückte seine Dankbarkeit gegenüber dem großzügigen Bauherrn Ludwig Fischer aus. Insgesamt beliefen sich die Baukosten auf 1,1 Millionen Mark, an denen sich die Stadt Offenburg mit 450.000 Mark beteiligte sowie der Badische Sportbund mit einem Betrag von 150.000 Mark engagierte. Sowohl den Gastmannschaften als auch den eigenen Aktiven stehen nun wieder zeitgemäße Räumlichkeiten zur Verfügung, darunter neue Umkleide-, Massage- und Duschräume für die Teams im Obergeschoss sowie ein Schiedsrichterraum, ein Arbeitszimmer für Pressevertreter sowie ein geräumiger VIP-Bereich für Mitglieder des „Club 100“ im unteren Teil des Neubaus wurden eingerichtet.

Im Zuge der umfassenden Bau- und Sanierungsmaßnahmen im Stadion wurde die Fertigstellung des Tribünenumbaus rechtzeitig zum ersten Heimspiel der Saison 2002/03 erreicht. Dabei erfolgte nicht nur eine Modernisierung des äußeren Erscheinungsbildes durch zeitgemäße Ausstattung sowie den Einbau einer leistungsfähigen Stadionsprecherkabine mit integriertem Pressezentrum, sondern auch eine umfassende Sanierung und Erweiterung der Räumlichkeiten links, rechts sowie unterhalb der Tribüne.

Im Tribünentrakt befindet sich eine Ausstattung mit neun modern gestalteten Umkleidekabinen sowie einem zusätzlichen Duschbereich, einem Raum für Wäsche- und Trocknungsvorgänge, Einrichtungen für Pflegemaßnahmen sowie Getränkeversorgung. Außerdem sind dort Bereiche vorgesehen für Schiedsrichter, Trainer und die Vorbereitung auf Spiele. Die geplanten Bauarbeiten zur Modernisierung der alten Umkleideräume sowie des Verwaltungsbereichs können nun durchgeführt werden. Bisher wurde die maximale Zuschauerkapazität von etwa 10.000 Personen nicht reduziert, das Stadion konnte praktisch unverändert in seinem Ursprungszustand erhalten bleiben.

Die Sanierung der Vereinsgaststätte sowie des östlich angrenzenden Gebäudes begann nach Abschluss der Arbeiten am Tribünentrakt im Jahr 2002. Das benachbarte Gebäude, das zuvor als Umkleideraum diente, wurde ebenfalls renoviert. Heute befinden sich in diesem Bereich die neue Geschäftszentrale sowie VIP- und Konferenzräume.

Das größte Geschenk erhält der Offenburger FV im Jahre 2007 zu seinem 100-jährigen Bestehen. Der städtische Schul- und Sportausschuß votiert mit großer Mehrheit für den Bau einer Kunstrasenspielfläche auf dem Gelände im Karl-Heitz-Stadion. Anfang 2007 beginnen die Arbeiten mit dem Bau des Kunstrasens auf dem dritten Trainingsfeld. Rund 895.000 Euro kostet die Einrichtung der 10.870 Quadratmeter großen Fläche. Das entspricht zwei Spielflächen mit je 90 Meter Länge mal 60 Meter Breite. Die Zuschüsse vom Land belaufen sich auf etwa 228.000 Euro und 80.000 Euro trägt der OFV an Eigenleistungen. Die Nutzung des Kunstrasenplatzes ist vereinsübergreifend vorgesehen und dient dem Training aller Mannschaften, aber auch für andere steht der Platz offen. Für immer grün ist der neue Kunstrasenplatz auf dem OFV-Gelände. Der Platz wurde am 13. Oktober 2007 um 14:00 Uhr eingeweiht: Mit viel Prominenz und großer Beachtung von außerhalb! Auch ein Vertreter des Fachmagazins „Kicker“ und verschiedene Kamerateams verfolgten mit, wie der in Rekordzeit entstandene Platz eröffnet wurde. Rund 20 Jahre soll der Platz bespielbar sein.

Durch großartige Teamleistungen seiner Mannschaften, die von Tausenden von Zuschauern im Stadion verfolgt wurden, erreichten viele Erfolge ihren Höhepunkt. Am 16. Juni 1984 feierte das Karl-Heitz-Stadion seinen größten Moment, als der Offenburger FV die Deutsche Fußball-Amateurmeisterschaft gegen SC Eintracht Hamm mit 4:1 gewann.

Bis heute wurde das Fassungsvermögen im Stadion von ca. 15.000 Zuschauer nicht gedrosselt. Mit fast 110 Meter Länge und 68 Meter Breite (Bundesliganorm: 105 x 68 Meter) gehört die Rasenspielfläche im Karl-Heitz-Stadion zu den längsten Spielflächen in Deutschland.

* Update: 13. März 23

-

Der als Sohn eines Zugschaffners am 17. Januar 1909 in Offenburg geborene und in der Lihlstraße in der Nordwest-Stadt aufgewachsene Karl Anton Heitz studierte nach dem Besuch der Volksschule (1915 – 1919) und des hiesigen humanistischen Gymnasiums (1919 – 1928/heute Grimmelshausen-Gymnasium) Rechtswissenschaft in Bonn, Wien, Freiburg und Heidelberg. Beruflich entschied sich *„Mäxle“ nach dem Erwerb erster Kenntnisse in der Verwaltungspraxis im badischen Innenministerium (1936) für die Anwaltslaufbahn und ließ sich nach seiner Zulassung im Jahre 1939 als Anwalt in Karlsruhe nieder. Es folgte ein erster Militärdienst bis Oktober 1940 im Frankreichfeldzug. Anschließend trat er beim Chef der Zivilverwaltung im elsässischen Straßbourg in der Finanz- und Wirtschaftsabteilung seinen Dienst an, bevor er erneut im Jahre 1943 als Soldat an der Ostfront im Einsatz war.

Nach der Rückkehr aus der amerikanischen Gefangenschaft im Mai 1945 war seine Kanzlei in Karlsruhe zerstört und die Familie evakuiert. Aus kleinen Anfängen heraus baute Karl Heitz in Offenburg ein neues Anwaltsbüro auf. Aber auch hier war sein Bleiben nicht lange. Im Jahre 1946 wurde er als Strafverteidiger an das oberste französische Militärgericht nach Rastatt berufen. [Dort fanden zwischen 1945/46 und 1954 vor dem Tribunal Général der französischen Militärverwaltung auf der Grundlage des Kontrollratsgesetzes Nr. 10 etwa zwanzig große Strafverfahren (Rastatter Prozesse) wegen Verbrechen an Fremdarbeitern und Gefangenen in kleineren Lagern des nationalsozialistischen Lagersystems in Südwestdeutschland statt, mit zusammen mehr als 2.100 Angeklagten.] Gerade diese Zeit war schwer, da er als zuständiger Strafverteidiger bei der Vollstreckung eines Todesurteils stets mit dabei sein musste. Zweimal gelang es ihm Gnadengesuche bei Général und Oberbefehlshaber der französischen Besatzungsarmee bzw. des Chef der Militärverwaltung (Vertreter Frankreichs im Alliierten Kontrollrat) Marie-Pierre Koenig durchzudrücken. Manch anderer Häftling verdankte seinem mutigen Auftreten die Freiheit.

Zurück in der Heimatstadt begann nun seine große politische Karriere als Kommunalpolitiker im Offenburger Rathaus. Karl Heitz wurde am 19. Dezember 1948 mit gerade einer Stimme Mehrheit (8:7) gegen Walther Blumenstock zum Offenburger Stadtoberhaupt gewählt. Die Wahlhandlung begann um 11:15 Uhr. Bei der beginnenden Stimmzettelauszählung von sechzehn Stadträten wollte man schon an einen Sieg des SPD-Kandidaten glauben, da die ersten vier Stimmen für Blumenstock waren. Mit dem 01. Januar 1949 begann für Karl Heitz die offizielle Tätigkeit als Oberbürgermeister und Leiter der Stadtverwaltung einer gerade einmal 22.270 Einwohner zählenden Stadt Offenburg. Das neue Stadtoberhaupt war auch der einzige „richtige“ Offenburger Oberbürgermeister nach dem Krieg – seine vier Vorgänger [1947/48: Rudolf Moßbrugger – kommissarisch, 1946/47: Gustav Ernst – kommissarisch, 1945/46: Ludwig Heß – kommissarisch, 1945: Hermann Isenmann – kommissarisch] hatten das Amt unter der französischen Besatzung nur kommissarisch ausgeübt.

Das war der Beginn einer 27-jährigen Amtszeit, in der er der Stadt Offenburg seinen Stempel aufgedrückt hatte. Die erste Amtsperiode von Oberbürgermeister Karl Heitz war noch durch den Wiederaufbau und die Beseitigung der Nachkriegsnot gekennzeichnet. So kam es in den ausgehenden 1950er und in 1960er Jahren zu einem stürmischen wirtschaftlichen und infrastrukturellen Wachstum in unserer Stadt. Kritisieren könnte man aus heutiger Sicht die „Bausünden“ der 1960er- und frühen 1970er Jahre, als viele die Stadt bis dann prägende Gebäude dem Neubauboom zum Opfer fielen.

1957: Amtsinhaber Karl Heitz wurde bei der ersten Direktwahl am 20. Oktober durch die Bevölkerung nach dem Zweiten Weltkrieg im ersten Wahlgang mit 93,55 Prozent für zwölf Jahre wiedergewählt.

1969: Bei der OB-Wahl am 26. Oktober traten neben Karl Heitz noch der von der SPD geförderte Regierungsrat Franz Rietsch und der von der FDP unterstützte Redakteur Alfred Gailer an. Amtsinhaber Karl Heitz kam auf 61,6 Prozent, Rietsch auf 24,5. Gailer war mit 11,8 Prozent chancenlos.

1975: Mit Ablauf des Jahres ließ sich Karl Heitz nach 27-jähriger Dienstzeit auf eigenen Wunsch in den Ruhestand versetzen. Am 15. Dezember beschließt der Gemeinderat, Karl Heitz in Würdigung seiner großen Verdienste um das Wohl der Stadt und seiner Bürgerschaft und in dankbarer Anerkennung seiner gerechten und unparteiischen Amtsführung das „Ehrenbürgerrecht“ zu verleihen und eine Urkunde darüber auszustellen. Die Übergabe des „Ehrenbürgerbriefes“ erfolgte im Rahmen der Verabschiedungsfeierlichkeiten am 16. Januar 1976 um 19:00 Uhr in der Offenburger Stadthalle (Unionbrücke). Nur ein Jahr und sechs Monate war Karl Anton Heitz im Ruhestand. Am frühen Freitagabend des 08. Juli 1977 verstarb er im Alter von 68 Jahren im Kreiskrankenhaus Offenburg an Bronchialkrebs.

Oberbürgermeister Karl Heitz und der Offenburger FV

Der Freund und Förderer des Sports wie auch des vielseitigen Vereinslebens unserer Stadt nahm gerne die Gelegenheiten wahr, mit den Bürgern in engen Kontakt zu treten. Als Sportsmann sah der Kommunalpolitiker den Sport nicht nur als Freizeitgestaltung an, sondern sprach ihm auch charakterbildende Eigenschaften zu. Einen ruhigen Verlauf nahm die Jahreshauptversammlung des Offenburger FV am 26. Juni 1970 im Saal der Gaststätte „Wienerwald“ in der Hauptstraße. Die Vereinsmitglieder billigten einstimmig die Satzungsänderung, die vom Gesamtvorstand des OFV vorgeschlagen wurde. Es handelte sich dabei ins besonderen um die Wiedereinführung des Präsidentenamtes, welches zuletzt vom verstorbenen Carl Kist ausgeübt wurde. Für das neue Amt als Vereinspräsident konnte der Offenburger Oberbürgermeister Karl Heitz gewonnen werden, welcher bereits im Jahre 1954/55 und dann bis 1975 die Präsidentschaft des Offenburger FV innehatte.

Das Stadion des Offenburger FV auf der ehemaligen Schützenwiese erhielt am 26. Juli 1981 anlässlich des „Badenpokal“ mit Bayern München, Eintracht Frankfurt, Karlsruher SC und dem OFV einen neuen Namen. Am Vormittag und unter Anwesenheit zahlreicher Prominenz wurde das Stadion nach dem verstorbenen ehemaligen Offenburger Oberbürgermeister und Ehrenbürger der Stadt Karl Heitz in – „KARL-HEITZ-STADION“ – umbenannt. In einer festlichen Feierstunde enthüllten Gertrud Heitz zusammen mit OB Martin Grüber einen Gedenkstein am Haupteingang. OB Grüber wies während der Feierstunde darauf hin, dass Karl Heitz der Pionier des Offenburger Sportstättenbaus gewesen sei und würdigte die Verdienste des ehemaligen Kommunalpolitikers, jugendlicher Aktiver, Ehrenmitglied und Präsidenten des Offenburger FV (1954 und 1970 – 1975). Dank seiner Weitsichtigkeit sowie der Stadträte entstand in kurzer Bauzeit für ca. 515.000 Mark auf diesem Gewann eine Sportanlage mit vier Spielfeldern, Umkleide-, Dusch- und Geschäftsräumen sowie ein Rundpavillon als Gaststätte mit separater Wohnung für den Gastwirt. Diese Sportanlage übergab Karl Heitz am 16. Juni 1957 an den Offenburger FV. Es gebe keinen würdigeren Namen für das Stadion, dass mit der Umbenennung in „Karl-Heitz-Stadion“ die Verbundenheit der Stadt zu ihrem ehemaligen Oberbürgermeister demonstriert werde.

* Die Offenburger rätselten immer wieder, welche Bewandtnis es mit dem Namen „Mäxle“ für Oberbürgermeister Karl Heitz hatte. Denn eigentlich lautete sein echter Vorname Karl und nur wenige wussten etwas vom Zweitnamen „Anton“, wie es auf dem Taufschein schwarz auf weiß festgehalten wurde. Das Hobby eines Gymnasialprofessors namens Brudy aus Appenweier war es zu verdanken, seinen Schülern jenen Namen so beiläufig aufzuoktroyieren (aufzwingen), der zu seinen Schützlingen passend erschien. Aus „Karl Anton“ wurde somit „Karl Marx“ und somit das „Mäxle“.

* Update: . März 23